Curadoria 2016

Todo mundo é, exceto quem não é

Clarissa Diniz

Querer ser Índio

Um dos artistas que integram Todo mundo é, exceto quem não é, exposição da 13ª edição da Bienal Naïfs do Brasil, tem um substantivo como nome. Portanto, não um nome qualquer. Talvez um nome anterior, fundo contra o qual se situa o ato de nomear no Brasil. É Índio. E Índio acima de ser Wagner, pois é esse o nome com o qual se apresenta.

Índio exibe um par de cajados, Purificador de almas I e II (2016), que, tal como em grande parte das tradições xamânicas, são entalhados em galhos, trazendo à luz formas antropomórficas que se anunciam por entre a natureza da madeira. Assim, trabalha com o que está posto, com o que está à mão, cria formas com, a partir e a contrapelo de formas.

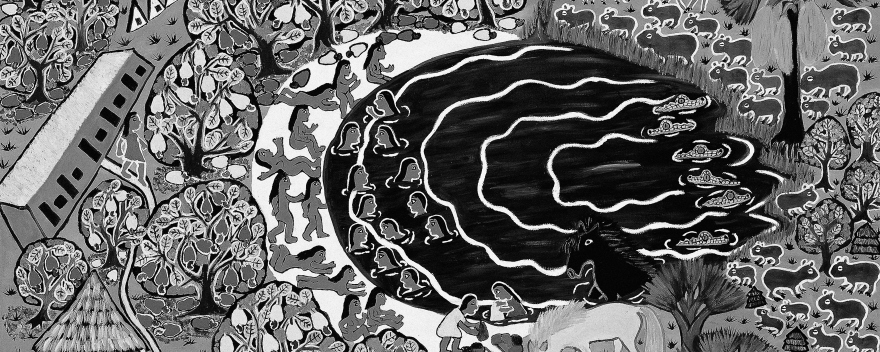

O gesto poético, também político, desse artista habita o território cosmológico indígena presente no filme Mater Dolorosa II (1978), de Roberto Evangelista, dedicado à “criação e sobrevivência das formas” e “aos adoradores das formas”. O filme 1 apresenta cosmologia que, diversa da cristã ou grega, acredita que “no princípio, nunca foi o caos”, que “o primeiro nunca dormiu”. Dessa perspectiva, no início havia o círculo, a partir do qual continuam a ser geradas todas as formas. As “circulações geradoras”, movimento continuado no espaço-tempo, sem princípio nem fim, são o modo do grande morfismo, eterna transformação das formas: “eu te decifro, eu te devoro e a ti devolvo, até a consumação dos círculos”, conclui Mater Dolorosa II.

Por entre circulações geradoras, Índio e Evangelista não só nos advertem de uma poética e de uma política que se constitui na disposição de agir, circularmente, nos interstícios das formas dadas, como também dão a ver uma ética desse gesto. Ética que presume não o desejo de revolução, com a implementação de novos “graus zero”, mas que, contrariamente, favorece uma ação micropolítica que, em termos econômicos, faz eco à crítica que Oswald de Andrade fizera ao marxismo: para o antropófago, Marx deveria ter focado mais no consumo do que na produção. Pois, transformar as relações entre o que está posto é, fundamentalmente, reinventar as posições, sem o iminente risco de anteciparmos a fundação de novos postos para as mesmas – e tantas vezes já desgastadas – posições.

É nesse sentido que esta edição da Bienal Naïfs do Brasil optou por não conceber uma mostra distinta daquela formada, vertebralmente, pelos artistas selecionados através do regulamento. Se em outras edições houve salas especiais ou curadorias paralelas àquela referente ao edital de participação na Bienal, nesta 13ª edição esses diferentes capítulos do projeto se encontram. Além de haver integrado o júri de seleção dos artistas inscritos (levando a curadoria para o momento inicial do projeto), a curadoria de Todo mundo é, exceto quem não é não se propôs a “produzir” um projeto de exposição, mas a “consumir” um. Ao invés de criar novos postos-recortes curatoriais, optamos por atuar no estabelecimento de um campo de posições – que, como tais, são necessariamente relacionais – cujo ponto de partida foram os artistas selecionados por meio do regulamento. Dessa maneira, antes de sermos os curadores das obras aqui exibidas, somos seu público.

Foi ao conhecer as obras que foram por fim selecionadas, previamente “consumindo” o que viria a ser a exposição, que pudemos posteriormente produzi-la. As obras que foram convidadas a se integrar ao conjunto de trabalhos selecionados por meio do edital de participação da Bienal foram convocadas a “responder” a posições existentes, não a projetá-las. Nosso cajado não foi projetado antes de nosso efetivo encontro com o galho e, por isso, tal como Índio, nosso maior desafio foi o de nos manter aquém.

Aquém do naïf

Historicamente, a Bienal Naïfs do Brasil tem defendido – posto que, como política de resistência, o projeto não se situa à distância da ideia de luta – um espaço institucional, dentro do campo da arte brasileira, para a produção de artistas muitas vezes identificados como naïfs. Ainda antes de tornar-se Bienal, já em 1986, quando do surgimento das primeiras exposições do “gênero” em sua unidade de Piracicaba, o Sesc SP evidenciava seu interesse pelo fomento de certa ideia de cultura popular, amplamente presente em sua programação e coleção, de sua fundação aos dias de hoje.

Em compasso com projetos nacionalistas, a Bienal Naïfs do Brasil implementou dois movimentos complementares: aquele do mapeamento e da valorização da “arte popular” e outro que, atrelado ao primeiro, imaginava assim um projeto de nação, donde o “Brasil” que compõe seu título. Ao longo dos últimos trinta anos, essa vocação da Bienal foi expandida, aprofundada e, mais recentemente, tensionada. A despeito da absoluta importância de políticas de fomento à diversidade cultural brasileira, persistem as preocupações com os riscos iminentes de testemunharmos políticas de valorização das singularidades acabarem por se transformar em práticas de manutenção das distâncias entre as muitas diferenças (e, com isso, dos lugares sociais a elas historicamente salvaguardadas), e não em diálogo e ressonância.

Dessa forma, em muitas de suas edições, as equipes do Sesc SP, os curadores, os educadores, os artistas e outros profissionais envolvidos se viram ética e politicamente às voltas com as responsabilidades que atravessam o projeto da Bienal, cujas escolhas evidenciam, senão um projeto de arte e de nação, no mínimo uma resposta ao projeto que se enuncia por entre a história da Bienal Naïfs do Brasil. De resposta em resposta, as exposições – que passam por projetos de extrema devoção ao universo dito naïf, e que alcançam aqueles mais problematizadores –, assumiram, de modo geral, a prerrogativa da Bienal como questão quando podemos, a partir de outra perspectiva, entender que a ideia de “naïfs do Brasil” não é exatamente uma pergunta que nos é endereçada mas uma que, fundamentalmente, já é uma primeira resposta.

Nesse sentido, mais do que nos dedicarmos à menos produtiva tarefa de, por exemplo, buscar “responder sobre” o que é ou não é naïf, talvez possamos encarar o desafio que nos coloca o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro quando pensa sobre a simétrica missiva de responder sobre “quem é índio e quem não é” em entrevista de 2006: “não para responder essa questão, mas para responder contra essa questão, pois ela não [é] uma questão, mas uma resposta, uma resposta que [cabe] “questionar”, ou seja, recusar, deslocar e subverter. “Quem vai responder a essa resposta?”, pergunta a personagem de um filme de Herzog. Justamente: como responder à resposta [tomada] como inquestionável em sua questão […]”.2

Na tentativa de responder não mais à pergunta, mas à resposta que é a Bienal Naïfs do Brasil, esta edição se torna cúmplice do posicionamento de Viveiros de Castro sobre a ontologia indígena para, sob o título Todo mundo é, exceto quem não é, pensar a produção dos artistas inscritos pelo regulamento da Bienal aquém de sua categorização como artista naïf. Tal como o fez o antropólogo, trazemos para esta edição a reversão de uma suposta “flecha do tempo” da condição da existência, que sugere que alguém é “genuíno” no começo da linha do tempo para posteriormente deixar de sê-lo, como se “ser índio” fosse uma etapa até que se torne “branco” ou, no caso da arte, como se o “naïf” o fosse somente até deixar de sê-lo.

Ao, em suas entrelinhas, provocar que todo mundo é [naïf], exceto quem não é, o projeto desta Bienal – e, mais especificamente, a exposição Todo mundo é, exceto quem não é –, colocando “o naïf” como condição generalizada, tem a intenção de por de lado a “questão de ser ou não ser naïf” para constituir tramas de relações entre artistas diversos (selecionados através do regulamento ou posteriormente convidados), cuja convivência nos lança em experiências poéticas, estéticas e políticas que se contaminam e se diferenciam incessantemente. Sem salas especiais e sem orientação temática que tenha servido como critério para convidar artistas, a curadoria integra produções diversas, propondo conversas singulares entre artistas cujas obras se imantam, se demandam e perspectivizam umas às outras.

O que os espaços da mostra apresentam são arranjos que foram se fazendo ver no processo de observação e escuta das 125 obras selecionadas, às quais se juntaram trabalhos de outros artistas – históricos e contemporâneos, com interesses e procedimentos plurais, advindos de contextos absolutamente diversos – cuja presença contribui com a densidade da experiência de cada um dos núcleos da Bienal, na medida em que demonstram que não é possível isolar ou determinar características que seriam univocamente intrínsecas a qualquer tipo de arte. A criação é território anárquico, no qual a posse, sempre relacional, reina contra a propriedade.3

Querer ir aquém

Declarar que somos todos, exceto quem não é não deve ser política de harmonização das diferenças. Pelo contrário, a força da proposição reside no âmbito de sua disjunção, na ideia da exceção, que instaura um processo de diferenciação contra um fundo dado. Trata-se de um modo de singularização, de subjetivação. Em antagonismo à ideia utópica de que “no fim, somos todos iguais” – que tem como corolário a criação de políticas de inclusão –, a ideia de sermos todos, exceto que não é aposenta a referência da igualdade em prol de uma dimensão ontológica abstrata, cuja indefinição tipológica (afinal, o que é que “todo mundo é”?) atenta menos para identidades uniformes do que para subjetividades correspondentes. Mais ‘equivalência’, menos igualdade. Contexto no qual diferir não é um posto essencial (quiçá ontológico, como “o diferente”), mas uma posição sempre relacional: o diferente está continuamente em diferenciação, podendo inclusive indiferenciar-se.

Esse processo, eminentemente dissipativo, não conduz a totalidades conclusivas. Por sua abstração, tampouco indica uma condição originária unívoca, apontando tão-somente para um “comum” que já sugere sua diferenciação, a exceção que é na mesma intensidade que também o é aquilo face ao qual se excetua. Quem ‘não é’ o é, portanto, na mesma potência de quem o seja. Seja lá o que se seja. Seja lá o que for.

Dessa perspectiva, sob a luz de uma crítica à totalidade (que se demonstra improvável diante de um devir dissipativo calcado em exceções), o desejo de ir além pode tornar-se violento. Diante de devires – como tais, sempre em aberto –, querer ir além é, na verdade, projetar limites e horizontes àquilo que está em processo de derivação criativa: imposição de linhas divisórias que tomam por encerrado um devir sobre o qual agressivamente se pretendem catapultar. Nesse sentido, buscando não atribuir ao outro estancamentos a partir dos quais poderíamos colocar-nos em movimento, o gesto reflexivo proposto por esta edição da Bienal Naïfs do Brasil é, eminentemente, um ir aquém. Ir porque o aquém tampouco está dado como local onde restamos. Precisa ser igualmente alcançado, construído, inventado, para que não seja um retornismo qualquer.

A exposição Todo mundo é, exceto quem não é propõe ir aquém do naïf. Através de uma curadoria que aposta em conversas singulares entre os artistas selecionados por meio do regulamento e aqueles que foram posteriormente convidados, de alguma forma ficcionaliza-se um estado de indiferenciação aquém do naïf para que as obras e as subjetividades possam continuar diferenciando-se, ocupando as exceções que lhe cabem, para aquém dos traços e linhas divisórias que porventura lhes sejam atribuídos. Pois, revolvendo a flecha do tempo, como coloca Eduardo Viveiros de Castro, “o encontro com o mundo índio nos leva para o futuro, não para o passado”.4