Curaduría 2016

Todo el mundo es, excepto quien no es

Clarissa Diniz

Querer ser Índio

Uno de los artistas que integran “Todo el mundo es, excepto quien no es”, exposición de la 13.ª edición de la Bienal Naïfs de Brasil, tiene un sustantivo como nombre. Por lo tanto, no es un nombre cualquiera. Tal vez un nombre anterior, un fondo contra el que se sitúa el acto de nombrar en Brasil. Es Índio. Y es Índio antes de ser Wagner, puesto que ese es el nombre con el que se presenta.

Índio exhibe un par de cayados, Purificador de almas I y II (2016), los cuales, así como en gran parte de las tradiciones chamánicas, se tallan a partir de ramas para originar formas antropomórficas que se anuncian por entre la naturaleza de la madera. Así, trabaja con lo puesto, con lo que tiene a mano, creando formas con, a partir de y a contrapelo de formas.

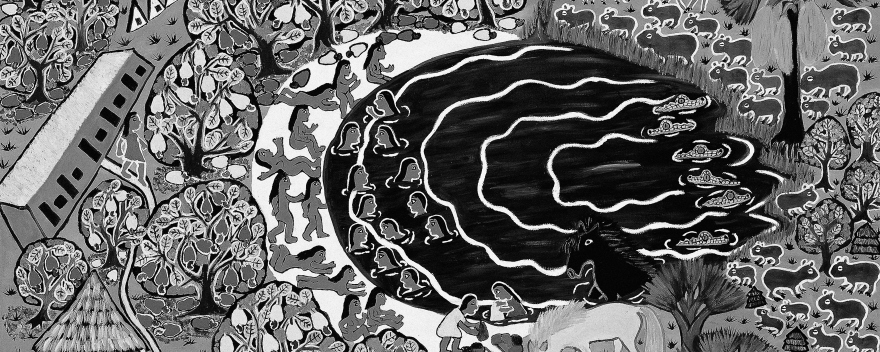

El gesto poético —y también político— de este artista habita en el territorio cosmológico indígena presente en la película Mater Dolorosa II (1978), de Roberto Evangelista, dedicada a la “creación y supervivencia de las formas” y a los “adoradores de las formas”. La película1 presenta una cosmología que, a diferencia de la cristiana o de la griega, cree que “al principio, nunca fue el caos”, o que “el primero nunca durmió”. Desde esta perspectiva, al principio existía el círculo, a partir del cual se siguen generando todas las formas. Las “circulaciones generadoras”, movimiento continuado en el espacio-tiempo, sin principio o fin, son el modo del gran morfismo, la eterna transformación de las formas: “Yo te descifro, yo te devoro y a ti te devuelvo, hasta la consumación de los círculos”, concluye Mater Dolorosa II.

Por entre circulaciones generadoras, Índio y Evangelista nos advierten no solo de una poética y de una política que se constituye en la disposición a actuar, circularmente, en los intersticios de las formas dadas, sino también de una ética en ese gesto. Ética que no presume el deseo de revolución, con la implementación de nuevos “grados cero”, sino que, al contrario, favorece una acción micropolítica que, en términos económicos, hace eco a la crítica que Oswald de Andrade había hecho al marxismo: según el antropófago, Marx debería haberse centrado más en el consumo que en la producción.2 Pues transformar las relaciones entre lo que está puesto es, fundamentalmente, reinventar las posiciones, sin el inminente riesgo de anticipar la fundación de nuevos puestos para las mismas —y tantas veces desgastadas— posiciones.

Por todo ello, la presente edición de la Bienal Naïfs ha optado por no concebir una muestra distinta de aquella formada, vertebralmente, por los artistas seleccionados a través del reglamento. Si en otras ediciones hubo salas especiales o curadurías paralelas a las que constaban en la convocatoria de participación en la Bienal, en la 13.ª edición estos diferentes capítulos del proyecto se encuentran. Además de haber integrado el jurado de selección de los artistas inscritos (iniciando la curaduría del proyecto desde el primer momento), el equipo curador de “Todo mundo é, exceto quem não é” no se propuso “producir” un proyecto de exposición, sino “consumir” uno. En vez de crear nuevos puestos o recortes curatoriales, optamos por establecer un campo de posiciones —que, como tales, son necesariamente relacionales— cuyo punto de partida fueron los artistas seleccionados a través del reglamento. De esta forma, antes de ser los curadores de las obras que aquí se exhiben, somos su público. Fue al conocer las obras cuando finalmente se seleccionaron, “consumiendo” previamente lo que vendrían a ser las exposiciones para poder producirlas posteriormente. Las obras invitadas a integrarse en el conjunto de trabajos seleccionados a través de la convocatoria de participación de la Bienal vinieron a “responder” a posiciones existentes, no a proyectarlas. Nuestro cayado no se proyectó antes de encontrarnos de hecho con la rama, así que, al igual que Índio, nuestro mayor desafío fue el de mantenernos más acá.

Más acá del naïf

Históricamente, la Bienal Naïfs ha defendido —puesto que, como política de resistencia, el proyecto no se sitúa a distancia de la idea de lucha— un espacio institucional, dentro del campo del arte brasileño, para producir artistas muchas veces identificados como naïfs. Aún antes de crear la Bienal, ya en 1986, cuando empezaban a surgir las primeras exposiciones del “género” en su unidad de Piracicaba, el Sesc SP mostraba su interés por el fomento de cierta idea de cultura popular, ampliamente presente en su programación y colección, desde su fundación hasta los días de hoy.

Al compás de proyectos nacionalistas, la Bienal Naïfs de Brasil implementó dos movimientos complementarios: uno de mapeo y valorización del “arte popular”, y otro que, vinculado al primero, imaginaba así un proyecto de nación en el que “Brasil” compone su título. A lo largo de los últimos 30 años, la vocación de la Bienal se ha expandido, profundizado y, más recientemente, tensado. A pesar de la absoluta importancia de las políticas de fomento a la diversidad cultural brasileña, persisten las preocupaciones ante el riesgo inminente de presenciar cómo las políticas de valorización de las singularidades acaban transformándose en prácticas de mantenimiento de las distancias entre las muchas diferencias (y, por extensión, de los lugares sociales que históricamente las salvaguardan), y no en diálogo y resonancia.

De esta forma, en muchas de sus ediciones, los equipos del Sesc, los curadores, los educadores, los artistas y otros profesionales involucrados tuvieron que enfrentar ética y políticamente las responsabilidades que recorren el proyecto de la Bienal, cuyas elecciones evidencian, si no un proyecto de arte y de nación, como mínimo una respuesta al proyecto que se manifiesta a través de la historia de la Bienal Naïfs de Brasil. De respuesta en respuesta —pasando por proyectos de extrema devoción al universo denominado naïf hacia aquellos más problematizadores—, de un modo general, las exposiciones asumieron la prerrogativa de la Bienal como cuestión cuando pudimos, a partir de otra perspectiva, entender que la idea de “naïfs de Brasil” no es exactamente una pregunta que se nos dirige, sino que, fundamentalmente, ya es una primera respuesta.

En este sentido, más que dedicarnos a la menos productiva tarea de, por ejemplo, buscar “responder sobre” lo que es o no es naïf, tal vez podamos encarar el desafío que nos plantea el antropólogo Eduardo Viveiros de Castro cuando piensa sobre la simétrica misiva de responder sobre “quién es indio y quién no es”, en entrevista de 2006: “No para responder esta cuestión, sino para responder contra ella, pues esta no [es] una cuestión, sino una respuesta, una respuesta que [cabe] ‘cuestionar’, o sea, rechazar, desplazar y subvertir. ‘Quién va a responder a esta respuesta?’, pregunta el personaje de una película de Herzog. Justamente: ¿cómo responder a la respuesta [tomada] como incuestionable en su cuestión […]?”.3

En el intento de responder ya no a la pregunta, sino a la respuesta que es la Bienal Naïfs de Brasil, esta edición se vuelve cómplice del posicionamiento de Viveiros de Castro sobre la ontología indígena para, bajo el título “Todo mundo é, exceto quem não é”, pensar en la producción de los artistas inscritos por el reglamento de la Bienal sin tener en cuenta su posterior categorización como artista naïf. Tal como hizo el antropólogo, traemos a esta edición la reversión de una supuesta “flecha del tiempo” de la condición de la existencia, que sugiere que alguien es “genuino” en el comienzo de la línea del tiempo para posteriormente dejar de serlo, como si “ser indio” fuera una etapa hasta volverse “blanco” o, en el caso del arte, como si el “naïf” lo fuera hasta dejar de serlo.

Al, entre líneas, suscitar que todo el mundo es [naïf], excepto quien no es, el proyecto de esta Bienal —y, más concretamente, la exposición “Todo mundo é, exceto quem não é”—, situando “el naïf” como condición generalizada, tiene la intención de echar a un lado la “cuestión de ser o no ser naïf” para constituir tramas de relaciones entre artistas diversos (seleccionados a través del reglamento o posteriormente invitados), cuya convivencia nos lanza hacia experiencias poéticas, estéticas y políticas que se contaminan y se diferencian incesantemente. Sin salas especiales ni orientación temática que haya servido como criterio para invitar a artistas, la curaduría integra producciones diversas, proponiendo así conversaciones singulares entre artistas cuyas obras se imantan, se demandan y se perspectivizan las unas a las otras.

Lo que los espacios de la muestra presentan son arreglos que fueron viendo la luz en el proceso de observación y escucha de las 125 obras seleccionadas, a las que se unieron trabajos de otros artistas —históricos y contemporáneos, con intereses y procedimientos plurales, provenientes de contextos absolutamente diversos— cuya presencia contribuye con la densidad de la experiencia de cada uno de los núcleos de la Bienal, en la medida en que demuestran que no se pueden aislar o determinar características que serían unívocamente intrínsecas a cualquier tipo de arte. La creación es un territorio anárquico, en el cual la posesión, siempre relacional, reina contra la propiedad.4

Querer ir más acá

Declarar que somos todos, excepto quien no es no debe ser una política de armonización de las diferencias. Por el contrario, la fuerza de esta proposición reside en el ámbito de su disyunción, en la idea de la excepción, que instaura un proceso de diferenciación contra un fondo dado. Se trata de un modo de singularización, de subjetivación. En antagonismo a la idea utópica de que “al final, somos todos iguales” —que tiene como corolario la creación de políticas de inclusión—, la idea de ser todos, excepto quien no es retira la referencia de igualdad en pro de una dimensión ontológica abstracta, cuja indefinición tipológica (a fin de cuentas, ¿qué es lo que “todo el mundo es”?) presta menos atención a las identidades uniformes que a las subjetividades correspondientes. Más “equivalencia”, menos igualdad. En este contexto, diferir no es un puesto esencial (quizá ontológico, como “lo diferente”), sino una posición siempre relacional: lo diferente está continuamente en diferenciación, pudiendo incluso indiferenciarse.

Este proceso, eminentemente disipativo, no conduce a totalidades conclusivas. Por su abstracción, tampoco indica una condición originaria unívoca, ya que apunta tan solo a un “común” que ya sugiere su diferenciación, a la excepción que es con la misma intensidad que también lo es aquello frente a lo que se exceptúa. Quien “no es” lo es, por tanto, en la misma potencia de quien lo sea. Sea lo que se sea. Sea lo que sea.

Desde esta perspectiva, bajo la luz de una crítica a la totalidad (que se muestra improbable delante de un devenir disipativo calcado en excepciones), el deseo de ir más allá puede volverse violento. Delante de devenires —como tales, siempre abiertos—, querer ir más allá es, en realidad, proyectar límites y horizontes en aquello que está en proceso de derivación creativa: imposición de líneas divisorias que toman por cerrado un devenir sobre el cual agresivamente se pretenden catapultar. En este sentido, buscando no atribuir al otro estancamientos a partir de los cuales podríamos ponernos en movimiento, el gesto reflexivo propuesto por esta edición de la Bienal Naïfs de Brasil es, eminentemente, un ir más acá. Ir porque el más acá tampoco está dado como local donde nos quedamos. Se tiene que, igualmente, alcanzar, construir, inventar, para que no sea un retornismo cualquiera.

La exposición “Todo mundo é, exceto quem não é” propone ir más acá del naïf. A través de una curaduría que apuesta en conversaciones singulares entre los artistas seleccionados por el reglamento y aquellos que fueron posteriormente invitados, se ficcionaliza, de alguna forma, un estado de indiferenciación más acá del naïf para que las obras y las subjetividades puedan continuar diferenciándose, ocupando las excepciones que le caben, más acá de los trazos y líneas divisorias que por acaso se les atribuyan. Pues, revolviendo la flecha del tiempo, como señala Eduardo Viveiros de Castro, “el encuentro con el mundo indio nos lleva al futuro, y no al pasado”.