Curaduría 2016

La Bienal Policéntrica de Brasil

Claudinei Roberto

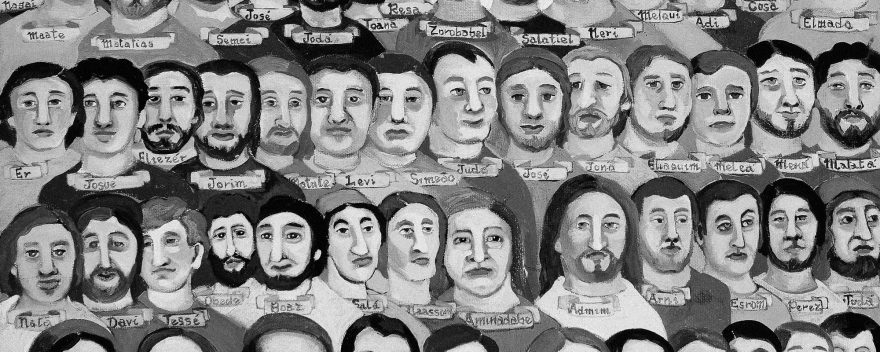

“Todo mundo é, exceto quem não é” [Todo el mundo es, excepto quien no es], título propuesto por la curadora Clarissa Diniz para la 13.ª edición de la Bienal Naïfs de Brasil, es una proposición más que nace de las inquietudes estimuladas por la singularidad de esta serie de eventos —las Bienales Naïfs del Sesc en Piracicaba—, que a lo largo de tres décadas no se han dejado domesticar y que son, según la definición del profesor Danilo Santos de Miranda, “insumisas y veraces”. Esta bienal, como aquellas que la precedieron, plantea con pujanza algunas hipótesis imposibles de agotar en el texto que sigue, pues esta es, además, un acontecimiento que solo se completa y cobra su mayor sentido a partir de la interacción con el público a quien sabrá cautivar.

¿Será verdad que Brasil nació moderno?; es decir, ¿surgió como resultado inevitable de una época que vio nacer las tecnologías necesarias para la epopeya de las grandes navegaciones? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, Brasil es el hijo predilecto de los prodigios de un periodo revolucionario en la historia de la humanidad, periodo que permitió en el siglo XVI realizar aquellas jornadas que originaron el “descubrimiento” del “Nuevo Mundo”.

Fue Mário Pedrosa (1901-1981), intelectual y militante político pernambucano, inventor de la moderna crítica de arte en Brasil, quien vislumbró una supuesta vocación brasileña para lo moderno, vocación presente ya en la génesis de la constitución de la “civilización brasileña”. Con todo y con eso, subsisten entre nosotros ambivalencias cargadas en una historia que determinó la permanencia de componentes culturales pertenecientes a una ancestralidad muy remota, precabraliana; componentes nativos y extranjeros como aquellos que reconocemos en nuestra matriz de origen africano.

Una vez más, la Bienal Naïfs Brasil, tradicionalmente realizada en la ciudad de Piracicaba, municipio del estado de São Paulo, presenta al público cuestiones que a lo largo de sus 30 años de existencia han inquietado a críticos, historiadores, educadores y a toda la gente que, por un motivo u otro, haya tenido contacto con las exposiciones. Inquietudes que no están “tan solo” inspiradas por la elocuencia potente y lírica de las obras que allí se exhibieron y se exhiben; inquietudes que, además, se nutren de la fortuna crítica representada por los textos impresos en sus catálogos, textos que fueron paulatinamente constituyendo un acervo inestimable para los investigadores interesados en la materia.

Por todo ello, las exposiciones bienales representan y constituyen un acervo de muestras que, en el transcurrir del tiempo, con sus múltiples proposiciones, han logrado ofrecer un panorama amplio, o lo más amplio posible, del estado del arte brasileño, valientemente valorizado en una clave policéntrica que busca, por el mismo motivo, dar voz y turno a los actores que, en el juego social de poder, son subordinados e ignorados por un sistema que no los absorbe, o que cuando lo hace neutraliza y domestica en sus producciones su potencial corrosivo, político e incluso poético.

La historia y la “evolución” de las exposiciones bienales promovidas por el Sesc en su unidad de Piracicaba nos instan a inevitables cuestionamientos, a saber: ¿por qué la institución ha invertido semejante esfuerzo en promocionar esa parcela de la producción artística brasileña? O también: ¿qué criterios estuvieron implicados en la formulación de políticas que permitieron a la Bienal Naïfs de Brasil consagrarse como evento de referencia en Brasil y en el mundo?

Desde su creación en 1946, justo después de la caída del Estado Novo,2 el Servicio Social del Comercio (Sesc) se constituye, salvo error u omisión, más como una respuesta a necesidades latentes de parte de su población que como una contribución a la redemocratización del país. Parte de las respuestas a estas cuestiones se encuentran también en el hecho “probable” de que la “historia de las exposiciones de arte” coincide con la historia del arte en general, por lo que el Sesc queda implicado como agente protagonista y central en la construcción de la historia del arte en el Brasil contemporáneo debido al apoyo que presta regularmente al arte de matriz popular, no académica y periférica.

Sería necesario considerar que ciertas exposiciones seminales no solo confirman las transformaciones en torno a las ideas que definen (en Occidente) el propio arte, sino que también apuntan a cambios de paradigmas en el interior del propio sistema que alberga y difunde (o no) tales expresiones del arte. O, si quisiéramos, la “historia de las exposiciones de arte” dimensiona y pone en relación dialectal unas obras con otras, con el fin de ofrecer una perspectiva múltiple de todas ellas, formulando conceptos y pronósticos que, de otro modo, serían difíciles de establecer y a los que sería difícil de acceder. O también: el conjunto de obras organizadas en una exposición crea una narración un poco más elástica, polifónica y completa que aquella que la obra aislada sería (es) capaz de formular.

Más allá de la importancia que este conjunto de exposiciones bienales supone, este también nos informa de que, a lo largo de esa historia, de forma más o menos enfática, las polémicas en torno al término “naïf” y a la consiguiente clasificación de los artistas supuestamente adheridos a esta “corriente” se refiere más a la propia construcción de la sociedad brasileña, fuertemente marcada por la injusticia social, que a la muestra en sí misma. La sociedad brasileña es heredera de una cultura indeleblemente maculada por cerca de cuatro siglos de sistema esclavista, autoritario y patrimonialista, y se resiente, todavía hoy, de los abismos que separan a las clases y a su pueblo. Estas clases, desde una perspectiva menos optimista, solamente se concilian y apaciguan en las proyecciones de algunos antropólogos e historiadores, o, lo que es más grave, debido a la fuerza coercitiva de los aparatos jurídicos y represivos del Estado. Como nos informa el antropólogo y fotógrafo Eduardo Viveiro de Castro:

“Brasil no existe. Lo que existe es una multiplicidad de pueblos, indígenas y no indígenas, bajo el yugo de una “elite” corrupta, brutal y gananciosa. Pueblos unidos a la fuerza por un sistema mediático y policial que finge constituirse en Estado-nación territorial. Una fantasía siniestra. Un lugar que es el paraíso de los ricos y el infierno de los pobres. Pero entre el paraíso y el infierno, existe la tierra. Y la tierra es de los indios. Y aquí todo el mundo es indio, excepto quien no es”.3

Si es verdad que, en la actual fase de desarrollo del capitalismo en Brasil, el arte (y algunos de sus derivados predilectos) solo encuentra espacio en dos ambientes rarefactos, los que sean —el mercado y el museo (estando este último comprometido en diferentes grados con aquel)—, también es verdad que tal “fetichización” del artefacto artístico, paradójicamente, disminuye su autonomía, puesto que proporciona su instrumentalización más intensa para que de su “uso” resulte la afirmación de los valores (estéticos, éticos y económicos) de cierto grupo social en detrimento de otro. Es, salvo error u omisión, lo que sugiere Néstor García Canclini en su A socialização da arte – Teoria e prática na América Latina:4

“El acto de separar las obras de arte de los demás objetos, de encerrarlas en espacios cerrados, de sobrestimar los aspectos subjetivos de la producción nada tenía que ver con el sistema económico que regula la circulación de los otros objetos. Sin embargo, esa autonomía es doblemente ilusoria: históricamente, porque el arte la adquiere, por primera vez, gracias a las nuevas condiciones de producción generadas por el capitalismo; y estructuralmente, porque el orden relativamente autónomo del arte reproduce, en su campo específico, las leyes que rigen el modo de producción general. En el sistema capitalista, las obras de arte, como todos los bienes, son mercancías, por lo que el valor de intercambio prevalece sobre el valor de uso. Las cualidades concretas —que importan en la selección inicial de las obras y son exaltadas a nivel ideológico por la estética de la originalidad— acaban anuladas por el mercado”.5 [Partes marcadas por el autor].

Entre nosotros, dado el grado de desarrollo del mercado de arte, o de su falta de desarrollo, esa dicotomía se expresa también en el problema de la difusión y circulación de las obras de arte, y, sobre todo, de aquella parcela de la producción artística que solo marginalmente alcanza, cuando lo logra, una valorización cualquiera que le garantice alguna visibilidad, al concordar que esta visibilidad es importante y admitir, en principio, que la obra de arte, como lenguaje, existe “en” y “en la” dinámica compleja de relaciones establecidas entre las obras y aquellos que las producen, las hacen circular o “tan solo” las usufructúan.

Hacer “circular” la obra implica, obligatoriamente, la formación de un público que sustente ese circuito. Aquí estamos en el fuero inevitable de la educación, y de la educación para el arte y por el arte, educación que, entre nosotros, por los motivos ya citados, aún no ha recibido por parte del Estado la atención debida. Sobre este asunto, valdría la pena escuchar a la educadora Ana Mae Barbosa, autora del importante História da Educação Artística no Brasil [Historia de la educación artística en Brasil], que también fue curadora de la Bienal Naïfs de Brasil de 2006, titulada “Entre culturas”.

Durante su historia, iniciada en 1926 —hace 70 años, por tanto—, ha sido notoria la actuación del Sesc en el campo de la educación “para” el arte y en la educación “por” el arte. Lo ha demostrado a través de acciones y proposiciones que han innovado en varios aspectos de la cultura local, tomando como parámetro innovaciones introducidas en el campo de la expografía que, en más de un momento, han revolucionado un panorama carente de iniciativas que transgredieran los límites del sentido común en busca de un lenguaje expográfico y lo más original posible para dialogar con su medio y sociedad. Este fue el caso de la muestra realizada en 1982, titulada “Mil Brinquedos para a Criança Brasileira” [Mil juguetes para los niños brasileños], que tuvo lugar en el entonces recién inaugurado y denominado Centro de Lazer – Sesc “Fábrica da Pompeia”. La llave que abría las puertas y daba acceso al universo del arte era el juguete, pero el juguete “improvisado”, el juguete invención, el juguete que en todo se hacía entender por su ludicidad, como “un útil objeto de deleite, también, estético”, en divertido diálogo con el espacio de utopía de convivencia creado por la arquitecta Lina Bo Bardi, ideadora de aquel espacio “mágico” del Sesc Pompeia.

A pesar de eso, aún queda entre nosotros, desgraciadamente, una concepción que establece una división entre el arte erudito y el arte popular; una concepción que se ha construido históricamente y que, por ello, se puede rastrear; algo que la crítica e historiadora de arte Aracy Amaral hizo a las mil maravillas en su fundamental Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira, 1930-1970: subsídio para uma história social da arte no Brasil [¿Arte para qué? La preocupación social en el arte brasileño, 1930-1970: subsidio para una historia social del arte en Brasil] de 1984. La cuestión estuvo en el centro de las polémicas que rodeaban la concepción de un arte genuinamente nacional y popular en el auge de los debates realizados en los feéricos años 60 y 70 del siglo pasado. El ya mencionado Mário Pedrosa, en texto de 1975 e inmerso en ese escenario, no rehúye el debate y aclara:

“¿Qué significa tal distinción? ¿Siempre ha habido diferencia entre arte culto y arte popular? En realidad, esta es una diferencia que aparece en la época moderna. En el arte primitivo, en las pinturas rupestres de las cuevas de Altamira, por ejemplo, no podemos distinguir la parte reservada al arte erudito de la parte que sería arte popular. Y se puede decir lo mismo del arte egipcio, del arte precolombino y del arte medieval, por citar otros ejemplos. La diferenciación entre ambas nace con la sociedad capitalista, con la formación de la burguesía, con la división de la sociedad en clases. En ella se expresa la dominación ideológica y de clase de la burguesía (que se identifica con el arte erudito) sobre las clases dominadas y sobre el arte popular de origen campesino o proletario. Es natural, por tanto, analizar esta distinción dentro del contexto de las luchas de clases.

El “arte erudito”, “arte culto”, “arte burgués” o simplemente el arte constituye uno de los “aparatos ideológicos” (por usar la terminología de Althusser) en los que se apoya el poder de la burguesía. En efecto, ideas como “el creador” o “el artista”, valores de la sociedad burguesa, se vinculan directamente a la idea de éxito y de triunfo del individuo. “El artista” solo existe como productor de arte erudito; quien hace arte popular no es artista, y difícilmente un creador, sino apenas un artesano”.6

La opinión muestra claramente el momento en el que fue emitida; el crítico no podía prever, por ejemplo, ni el surgimiento de los medios de digitales ni, desde luego, su impacto en el universo de las actividades humanas y su obvio reflejo sobre las manifestaciones artísticas. A pesar de eso, la escisión o contradicción, entre lo popular y lo erudito, permanece como efecto y no como causa de los abismos que separan “escuelas” artísticas en nichos, clasificándolas casi siempre de forma arbitraria.

La descentralización del arte

y la Bienal Naïfs en Piracicaba

La idea de descentralización y la descolonización del arte pasan obligatoriamente por una “crítica de la visión eurocéntrica del arte” y suponen una mayor atención a las producciones culturales periféricas, no subalternizadas o domesticadas por nociones del buen hacer artístico nacidas e impuestas en los centros coloniales y “neocoloniales”.

Las periferias históricamente marginalizadas y excluidas son, no obstante, notables por su capacidad de movilizar y proponer soluciones originales, creativas, sustentables y autónomas, y están, en este exacto momento, movilizadas en busca de una creciente autonomía. Es, por lo tanto, simbólico que un municipio de porte medio (alrededor de 400.000 habitantes que en su mayoría viven en el área urbana) en el interior del estado de São Paulo sea la sede de esta importante muestra cuya trayectoria se inició ya hace 30 años. Es igualmente significativo que la muestra alcance esta longevidad y creciente importancia, principalmente considerando un escenario como el brasileño, en el que se suele tullir y forzar a la extinción a las instituciones de cultura y arte porque se las considera superfluas y económicamente irrelevantes. Una situación, además, denunciada por Mario de Andrade ya en 1935:

“Nosotros no luchamos por la vida: nos quejamos de la vida. A eso nos acostumbraron, y en esa detestable costumbre todavía nos mantenemos. De una única iniciativa cultural todos se quejan porque faltan hospitales o porque la situación financiera no permite lujos. De una protección a la cultura todos desconfían porque aún no se han dado cuenta en nuestra tierra que la cultura es tan necesaria como el pan, y que un hambre consolada jamás equilibró a ningún ser ni felicitó a cualquier país. Y en nuestro caso brasileño particular, no es la sublime insatisfacción humana del mundo lo que rige el coro de las quejas y de las desconfianzas, sino la falta de convicción de lo que verdaderamente es la grandeza del ser racional. Nosotros no sabemos, ni siquiera muy vagamente, lo que hace la realeza del hombre sobre la tierra; y de la propia minoría que eleva, con miedo, la bandera de la cultura, muchos lo hacen porque oyeron decir, o porque los europeos lo hacen así. De modo que si elogian y piden cultura, también están desprotegiendo o combatiendo cualquier iniciativa cultural. Aún no estamos convencidos de que la cultura vale como el pan. Y esta es nuestra más dolorosa inmoralidad cultural”.7

Esta contradicción, longevidad-escenario adverso, presente en la historia de la Bienal Naïfs de Brasil, se explica tal vez por los cuidados que una institución con vocación por el bienestar de sus miles de asociados, el Sesc, toma en acciones que tienen como punto de mira, entre otros objetivos, la “Humanización de la vida” y la “Valorización del arte popular”.

La idea de arriba queda patentada al observar que en el entonces llamado Centro de Lazer Sesc da Fábrica Pompeia tuvo lugar, en 1904, la extraordinaria muestra “Caipiras, capiaus: pau-a-pique [Campesinos, campiranos: bajareques]”, cuya coordinación general del proyecto corrió a cargo de Lina Bo Bardi y Glaucia Amaral de Souza.

La exposición, que ocupaba todo un enorme pabellón, contemplaba la construcción de un pequeño conjunto de casas, que fueron construidas con la más auténtica técnica campesina del bajareque por don Antônio José Mota (Nego Capitão) y doña Tereza Maria das Dores Mota (Zita). Y eran casas en escala real, habitables, funcionales, rústicamente bellas y seductoramente acogedoras. Quedaban demostrados, una vez más, el ingenio y la competencia de lo que una idea de civilidad fue capaz de realizar; una idea que, desgraciadamente, está en extinción.

El mismo reportaje sobre la competencia popular se mostraba en proyectos como la Feira Nacional da Cultura Popular [Feria Nacional de la Cultura Popular], realizada en octubre de 1976 en las unidades del Sesc CCD “Carlos de Souza Nazareth” —hoy conocido como Sesc Consolação—, Centro Campestre do Sesc y CCD da Pompeia —actual Sesc Pompeia—. Allí se expuso material artesanal y artístico de 17 estados brasileños, visitados por los equipos de la entidad. Paralelamente a las piezas artesanales, discos, cintas, libros y comidas típicas que la Feria presentaba al público, se proyectaban a diario películas de corto y largo metraje y se presentaban actuaciones de grupos folclóricos de diversas regiones del país.

Esta feria celebraba los 30 años de existencia del Sesc y, como de costumbre, sirvió para producir conocimiento acerca de este fenómeno, a un tiempo tan próximo y tan enigmático. La dificultad en traducir el “claro enigma de la cultura popular” se expresa en el fragmento del texto que sigue, escrito por el profesor Oswaldo Elias Xidieh para el catálogo de la Feria.

“Cultura popular”

“Es difícil proponer un concepto preciso y definitivo de que lo es la cultura popular. Esta existe, pero después de una primera aproximación, esa realidad, aparentemente simple, presenta numerosos problemas.

En primer lugar, ¿qué es esa cultura y qué es popular? Si se toma el término “popular” como punto de partida, se llega inmediatamente a una gama de situaciones en las que lo “popular” varía desde los marcos más difusos y generales —pueblo— hasta configuraciones más delimitadas en el ámbito de la sociedad global, o sea, lo popular rural y lo popular urbano. En este último caso, son reducibles al trabajo científico a partir de la identificación de sus actividades diferenciadas, es decir, de su posición en la estratificación social. Solo así, quiero creer, se puede destacar o definir una base para designar al grupo que en una determinada sociedad está siendo popular (dentro de sociedades abiertas a la movilidad y a la circulación de las élites) o es popular (en sociedades cerradas).

El término “cultura” presenta la misma problemática. La simple enunciación de cultura popular propone una cultura diferenciada en relación con otras formas de cultura presentes y actuantes… “Cultura”, en términos generales, viene siendo definida, sin importar la posición teórica ni los compromisos científicos e ideológicos de los estudiosos, como un conjunto de rasgos y patrones materiales y espirituales, formulados socialmente, transmisibles de generación en generación como medio de socialización y de control social. Ahora bien, una tentación se presenta: establecer un “continuo” de etapas culturales. Lo primitivo dando lugar a lo popular, lo popular como continuidad de lo primitivo y fulcro de lo erudito, civilizado e institucionalizado, urbanizado y superior. Sería una posición bastante cómoda y “económica”, desde una visión mecanicista y “evolucionista”, o incluso “positivista”, primaria, ya que las etapas culturales se formulan históricamente, se suceden quemando tablas (pp. 8 y 10). […] Hay una cultura popular. El folclore existe. De vez en cuando el sistema se vuelve hacia él y de él selecciona aspectos para reforzarse. Y eso no es bueno. Eso conduce —tanto en las sociedades consideradas democráticas como en las no democráticas— a extrañas y confusas situaciones”.8

El día 9 de octubre de 1893, nace en São Paulo Mário Raul de Moraes Andrade, el Mario de Andrade demiurgo y poeta cuya actuación como “intelectual público” fue definitiva en el descubrimiento de un patrimonio que habíamos ignorado hasta entonces. Entre 1927 y 1928, Mario de Andrade coordina dos expediciones de “viaje etnográfico” por el norte y el nordeste de Brasil. En el segundo de ellos, dilata su estancia trabajando en la colecta y registro de documentos musicales y danzas dramáticas populares. También en 1928, escribe el clásico Macunaíma, que está, de un modo tangente, implicado en esta muestra titulada “Todo mundo é, exceto quem não é”.

“¡Seremos lindísimos! ¡Insultadísimos! ¡Celebérrimos! Nuestros nombres serán eternizados en los diarios y en la historia del arte brasileño”.

La previsión de arriba (hasta aquí, por lo menos, correcta) la emitió Mario de Andrade en una carta dirigida a Menotti Del Picchia el 23 de febrero de 1922. Sin embargo, a pesar de la innegable importancia que la Semana de Arte Moderno en São Paulo de 1922 adquirió, podemos comprenderla mejor si la situamos en perspectiva con otras iniciativas de carácter similar que prosperaban por el Brasil de aquella época. Incluso antes de las experiencias que nos daban noticias de las “actuaciones” que se producían en São Paulo, es un hecho que existieron otros “modernismos” además del que normalmente se celebra en los manuales de historia.

Y también como resultado de las investigaciones y debates que surgen en aquel momento de inquietud política y cultural, se crea el Servicio del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (SPHAN) en 1933, articulado por el entonces ministro Gustavo Capanema, que incluía en su equipo al poeta Mario de Andrade. Es en este momento, durante el periodo de gobierno de Getúlio Vargas, cuando el debate sobre la “nacionalización de Brasil” cobra un impulso inédito. Este debate, por descontado, no estuvo exento de polémica, y su atmósfera está bien recreada en el libro del también artista Carlos Zilio A querela do Brasil – A questão da identidade da arte brasileira: a obra de Tarsila, Di Cavalcanti e Portinari, 1922-1945 [La querella de Brasil – La cuestión de la identidad del arte brasileño: la obra de Tarsila, Di Cavalcanti y Portinari, 1922-1945], publicado por la editorial Funarte en Río de Janeiro en 1982.

Aproximadamente 40 años después de la creación del SPHAN, el arte brasileño encontró su “edad de la pedrada”9, y la Tropicália10 y el surgimiento de la contracultura en Brasil van a reevaluar la herencia modernista observándola desde un ángulo crítico, algo que permitirá rescatar a un personaje momentáneamente olvidado: Oswald de Andrade. El movimiento “tropicalista”, que surge como vanguardia artística, radicaliza posiciones que vuelven aún más compleja la cuestión de lo nacional en las artes, ya que, adhiriéndose a tesis oswaldianas, asimila la estética antropofágica con guitarra eléctrica y pandero; una estética en la que conviven la cultura de masas y la urbana, y en la que la oposición binaria entre lo arcaico y lo moderno promueve “banquetes” cuya receta incluye los ingredientes más variados. Y, lo que es importante, refuta cualquier idea de pureza artística heredada de concepciones políticas ideológicamente inflexibles.

Memoria y Biblioteca

Recuperar, clasificar y relacionar en la historia del Sesc todas las exposiciones que hasta el día de hoy han tratado sobre la cultura popular y el naïf, situándolas en perspectiva y confrontación con sus contextos, es un desafío que merece ser enfrentado, una importante tarea que tiene que ser emprendida por los motivos que aquí se han expuesto.

En esta 13.ª edición de título “Todo mundo é, exceto quem não é”, la Bienal se ha beneficiado del trabajo realizado por otros curadores, investigadores, técnicos, educadores y todos aquellos que, de una forma u otra, han contribuido a que se realizasen estas muestras y que, entendiendo la gravedad y complejidad del “problema naïf”, no eludieron enfrentar el desafío que esta propone.

Entre las acciones adjuntas a la 13.ª Bienal, se prevé la creación de una biblioteca de referencia sobre este asunto, cuyo acervo debe reflejar, desde el primer momento, la complejidad del tema que pretende abarcar: “arte popular”, “arte naïf”, arte brasileño y educación. En ella deberán constar los catálogos de todas las bienales realizadas en Piracicaba y también de las exposiciones que tuvieron ese tema como lema. Los catálogos son, frecuentemente, una fuente segura e inestimable de información, por lo que reunirlos en una colección disponible al público es una actitud de impagable valor cuyo alcance se verificará con el pasar del tiempo y según la propia historia de las exposiciones. La biblioteca es también una manera de reverenciar a todos aquellos que han destinado su trabajo a que la Bienal Naïfs de Brasil del Sesc Piracicaba se volviera una referencia para artistas y estudiosos, brasileños o no.

Nos gustaría dar las gracias a todo el diligente equipo del Sesc Piracicaba, salvaguarda de la excelencia de esta y de otras Bienales Naïfs de Brasil; a las para mí inestimables Clarissa Diniz y Sandra Leibovici, y, anticipadamente, a los educadores responsables de la conducción del programa educativo y a todos aquellos que directa o indirectamente se han implicado en este proceso.

Mi gratitud a Elizabeth Brasileiro y a su equipo de la Gerencia de Estudios y Desarrollo del Sesc Memorias por su indispensable apoyo y por la sapiencia solamente superada por la paciencia para con este investigador.